De Jardim Colonial do início do século XX ao Jardim Botânico Tropical de hoje, esta instituição científica tomou diversos nomes e funções, formas de organização e afiliação orgânica, com maior ou menor investimento ou importância, instalou a arquitetura do ferro e do vidro nas suas estufas, serviu de cenário à Secção Colonial do império na Exposição do Mundo Português (1940), integrando ruas de Goa e aldeias tradicionais guineenses e seus habitantes, entre palmeiras americanas e cicadófitas de feição jurássica.

Alfaces para Salazar

“Exmº. Sr. Presidente do Conselho / Excelência / Com autorização de Sua Excelência o Senhor Ministro do Ultramar tenho a honra de enviar a V. Exª. umas alfaces, criadas pelo sistema de culturas designado hidropónico ou cultura sem terra. […] / Por ser um sistema novo no nosso país e devido aos resultados que obtivemos, que ultrapassaram o que esperávamos, é que nos atrevemos a enviar a V. Exª. estes modestos produtos e algumas fotografias das culturas e instalação.” [1]

Quase a tempo do Natal de 1962, as alfaces produzidas em hidroponia no Jardim e Museu Agrícola do Ultramar foram enviadas a Salazar por José Diogo Sampayo D’Orey, diretor da instituição e promotor desta técnica agrícola de cultivo sem solo, tendo estabelecido no mesmo ano na ilha de Santiago, Cabo Verde, uma estação experimental onde cresceram com sucesso feijão, nabiças, pepinos e rabanetes. O diretor sonhava as ilhas desérticas do Sal e S. Vicente recobertas de tanques, imaginando que os agricultores da ilha, “pessoal treinado e entusiasmado por verificar das possibilidades deste sistema, psicologicamente, tornar-se-á como que um operariado agrícola especializado, espécie de elite, que chamará a atenção dos outros e os atrairá.” [2]

Alfaces produzidas no Jardim e Museu Agrícola do Ultramar, 1962 Arquivo Salazar, PC-66, cx. 640, capilha 43 PT/TT/AOS/D-M/29/28/43. Foto: © ANTT

Alfaces produzidas no Jardim e Museu Agrícola do Ultramar, 1962 Arquivo Salazar, PC-66, cx. 640, capilha 43 PT/TT/AOS/D-M/29/28/43. Foto: © ANTTA introdução e adoção massiva da técnica de cultura hidropónica não se materializou nos anos que se seguiram, mas o crescimento destes vegetais ilustra bem o tipo de atividades e iniciativas que se esperavam deste estabelecimento científico de apoio e fomento da agricultura em contexto colonial. Assim, a partir de Belém, e muito depois de todas as naus cessarem a navegação nas vastas áreas oceânicas, continuaram a circular sementes e pequenas plantas de inúmeras espécies, conhecimentos associados ao seu cultivo e adaptação entre os territórios sob o domínio colonial português, especialmente no continente africano.

“É criado em Lisboa um Jardim Colonial destinado a demonstrações experimentaes do ensino, à reproducção, multiplicação, selecção e cruzamento de plantas uteis a fornecer às colonias, ao estudo de culturas e doenças dos vegetaes tropicaes, e ao tirocinio dos funcionários agronómicos que desejem servir no ultramar.” [3]

Em janeiro de 1906 nasce este jardim por decreto régio, espaço há muito aguardado por aqueles que lamentavam o desaproveitamento agrícola dos vastos territórios no continente africano sob o domínio colonial português e das exportações que daí poderiam advir. O panorama desenhado e desejado no preâmbulo do decreto que estabelece as bases para a organização dos serviços agrícolas coloniais é de urgência na implementação de um conjunto de atividades, instituições auxiliares e estruturas orgânicas no país e nas colónias para aí desenvolver a atividade agrícola – “a mais accessivel à capacidade colonisadora do nosso país” – com o intuito de colocar Portugal historicamente a par (e não dependente) das potências estrangeiras para a sua exploração, sublinhando a dificuldade do uso e proveito consistente do potencial agrícola e florestal do ultramar, com a falta de conhecimento técnico e prático sobre o desenvolvimento e aplicação destas ciências nos trópicos.

O projetado Jardim constituiria um patamar fundamental na implementação do ensino agronómico colonial associado ao Instituto de Agronomia e Veterinária (atual Instituto Superior de Agronomia), mas tendo propósitos mais ambiciosos, sendo “não apenas uma installação de ensino”, mas participando no “estudo de especies e variedades novas, a experiencias de cultura, e à criação e multiplicação de plantas que forem indispensaveis aos postos experimentaes das colonias”. Deveria ainda albergar o Museu Agrícola Colonial [4], constituir um herbário da flora económica das colónias portuguesas, laboratórios de tecnologia, gabinetes de fotografia e microscopia, um conjunto de estufas de multiplicação, tepidário, meia sombra e aclimatação, entre outras infraestruturas. Assim, o Jardim funcionaria também como “um centro de informação para todos aquelles que se interessam pela agricultura colonial e um meio de manter relação com os jardins congeneres e obter por trocas novos exemplares e novas variedades, uteis à exploração do solo ultramarino.” Um jardim para acudir a todas as estações e latitudes de um país mediterrânico com ambições tropicais.

De forma a dar seguimento ao decreto de 25 de janeiro de 1906 que criou o ensino agrícola colonial em Portugal, Carlos Mello Geraldes, que viria a ser o diretor do Museu Agrícola Colonial, empreende uma missão de estudo, entre agosto e outubro de 1910, a estabelecimentos congéneres que se ocupavam da componente pedagógica, mas também da produção colonial agrícola e zootécnica (ex: Jardim Colonial de Nogent, Museu do Congo Belga, Kew Gardens). Todos os países com ambições imperiais se haviam já projetado nacional e internacionalmente pelo fomento de jardins botânicos enquanto centros de estudo e difusão do conhecimento botânico, muitas vezes participando na resolução de questões de experimentação, aclimatação e produção de culturas tropicais nos territórios colonizados.

JARDINS BOTÂNICOS ENQUANTO CENTROS DE ESTUDO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO BOTÂNICO

Se no decreto régio de 1906 parece instituir-se pela primeira vez a necessidade imperiosa de recriar as condições físicas em Portugal para ensinar e experimentar a agricultura tropical, essas ambições ecoam muitos séculos antes, principalmente a partir do último terço do séc. XVIII.

Existiam no país jardins botânicos que tentavam cumprir, pelo menos em parte, as missões esperadas do Jardim Colonial de Lisboa . A menos de 500 metros, pela Calçada do Galvão, o Real Jardim Botânico da Ajuda, horto barroco para a educação dos príncipes, que em 1768 teve como primeiro diretor o italiano Domingos Vandelli, que advertia: “com o conhecimento Botanico adquirido nos mais celebres Jardins, tem os Inglezes, e Francezes examinado, e reconhecido a maior parte das plantas que nascem nas suas conquistas da America, e tem tirado immensa utilidade, e cada vez podéraõ tirar maior lucro.”

Nesse sentido, ia também a vontade de Sebastião José de Carvalho e Mello, marquês de Pombal, que dirigiu a reforma iluminista da Universidade de Coimbra, criando novas faculdades e as suas estruturas anexas, incluindo um jardim botânico, “para que nelle se cultive todo o género de plantas; e particularmente aquellas das quais se conhecer ou se esperar algum préstimo na Medicina, e nas outras artes; havendo cuidado e providencia necessaria para se ajuntarem as plantas dos meus domínios ultramarinos, os quaes têm riquezas imensas no que respeita ao reino vegetal”. [5]

Primórdios do jardim colonial em lisboa

Para auxiliar na instalação do jardim e coleções de flora tropical e subtropical, o diretor interino Bernardo Fragateiro contou com o jardineiro-chefe Henri Navel [6], horticultor francês com experiência adquirida nos principais centros de conhecimento botânico e hortícola, Kew e Paris [7].

Em 1912, Fragateiro & Navel publicam o catálogo das plantas existentes no Jardim Colonial, [8] ainda nas instalações embrionárias do Palácio Farrobo, pondo em evidência as estufas implantadas nos jardins de desenho barroco, onde estava também instalado o Jardim Zoológico e de Aclimatação desde 1905. Nestas condições embrionárias, o Jardim Colonial iniciou a criação e manutenção de uma coleção de plantas vivas de climas tropicais e subtropicais, para crescimento ao ar livre ou em estufa. Mas, conforme relatou ao ministro das Colónias, Cerveira de Albuquerque, o Deputado Brito Camacho: “V. Ex.ª vai ver plantazinhas metidas em vasos, de forma raquítica, não sendo nada do que devem ser, e colhendo os alunos ali informações erradas e não os habilitando a ser agrónomos em qualquer das colónias.” [9]

Nas condições em que se encontrava, o Jardim Colonial não cumpria a sua função de escola nem de centro de produção de plantas. A ideia de um Jardim parecia condensar as ansiedades e desejos de renovação da ação nacional sobre as colónias ao cuidado da jovem república, que se anunciava amiga das árvores e da renovação da natureza, tendo mesmo instituído a Festa da Árvore como um dia de algum aparato à volta da plantação de floresta [10].

Assim, a 24 de junho de 1912, é determinada em artigo único que “no parque do Palácio de Belém ficará instalado o Jardim Colonial” , tendo a regulamentação e delimitação dos terrenos do Jardim Colonial na Quinta Nacional de Belém sido feita dois anos depois, [12] acrescentando os terrenos da Quinta do Meio, onde o rei D. João V havia instalado o Regius Hortus Suburbanus [13]. O Jardim Colonial é desenhado e plantado a partir de 1914 na sua forma definitiva em Belém, zona de água abundante e mais perto da Ajuda onde se ensinava a componente teórica da agricultura tropical.

Não se constrói um jardim sem revolver o solo e abrir valas, fazer escolhas sobre as árvores a manter e a cortar, a sombra ou humidade adequadas a cada espécie, seja no nosso quintal ou a uma escala que vá definir a vida económica e social de territórios-países distantes. No movimento de construção de um jardim para simultaneamente acolher e semear o Portugal ultramarino houve reclamações sobre as árvores centenárias, que foram cortadas para dar lugar a figueiras estranguladoras e religiosas, alamedas de palmeiras e a campos experimentais de culturas agrícolas – as novíssimas e promissoras espécies tropicais a abrir clareiras na Europa, um “maciço cerrado de velhas árvores, muitas já carcomidas”. [14]

Em 1917, com as árvores já cortadas e a estufa implantada a partir do desenho de Henri Navel, ainda se discutia o incómodo sobre a localização da instituição. O deputado Jorge Nunes argumentava com o clima favorável da Madeira, primeira ilha do ciclo do açúcar, para acolher esse tal jardim de aclimatação de plantas para o mundo tropical, sem passar pela casa da partida, mas era na metrópole incontornável, centralizadora, que se deveria emular os trópicos, na capital do império tudo cresce e floresce. No 2º Congresso Colonial Nacional de 1924, falava-se da inutilidade do jardim e do museu, reunindo-se logo o apoio dos impulsionadores do desenvolvimento colonial, culpando o magro orçamento atribuído pelo estado, mas louvando o empenho pessoal e profissional dos diretores, que do quase nada tinham feito crescer boas coleções [15].

A missão do Jardim Colonial enquanto centro de partilha de conhecimento institucionalizava-se com a criação, a partir de setembro de 1927 e durante oito anos, da secção Memoranda do Jardim Colonial de Lisboa no Boletim da Agência Geral das Colónias, querendo ir “ao encontro do colono nacional, seja ele funcionário público, agricultor, industrial ou comerciante”, pouco educado no “reconhecimento prático e utilitário das possibilidades económicas da flora”. [16] Publicavam-se notas explicativas sobre plantas em crescimento, listas de plantas e sementes recebidas em Lisboa e enviadas para as colónias, as temperaturas dentro das estufas e até um consultório que respondia a dúvidas botânicas (“o que é a tapioca de goma? Como acondicionar as cápsulas de cacau para envio marítimo?”). O texto inaugural do diretor José Joaquim de Almeida remetia novamente para a percecionada falta de cultura e curiosidade agrícola e botânica dos portugueses, citando o exemplo da mentalidade e iniciativa alemãs como paradigmáticas do que deveria ser o esforço colonizador nacional [17].

A maior transformação física e simbólica deste Jardim Colonial de ambição tropical aconteceu com a escolha dos seus sete hectares para acolher a Secção Colonial da Exposição do Mundo Português de 1940 que, a partir da transformação da zona de Belém, se constituiu como o maior evento de afirmação político-cultural do Estado Novo, plantado anos antes.

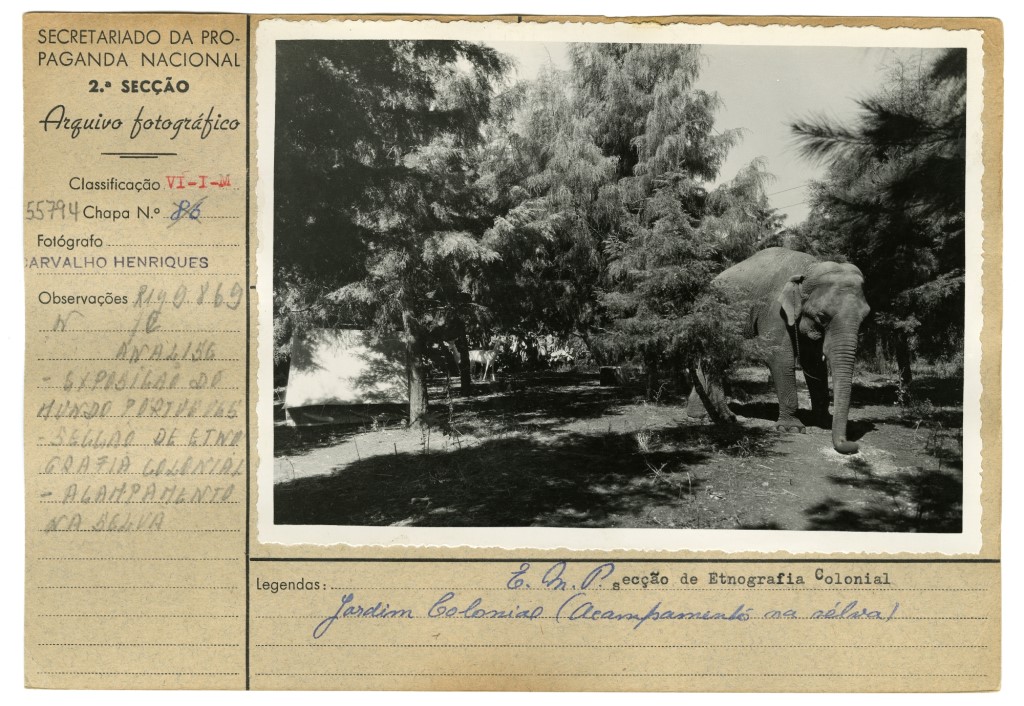

"Exposição do Mundo Português. Secção de Etnografia Colonial. Jardim colonial (acampamento na selva)” Secretariado Nacional de Informação, Arquivo Fotográfico, Documental, VI-1M, doc. 55794 PT/TT/SNI/ARQF/DO-006-001M/55794 Foto © ANTT

"Exposição do Mundo Português. Secção de Etnografia Colonial. Jardim colonial (acampamento na selva)” Secretariado Nacional de Informação, Arquivo Fotográfico, Documental, VI-1M, doc. 55794 PT/TT/SNI/ARQF/DO-006-001M/55794 Foto © ANTTInsatisfeito com o orçamento atribuído à secção etnográfica colonial, Henrique Galvão, o diretor coordenador desta parte fulcral da Exposição, quis aproveitar ao máximo os terrenos do jardim de aclimatação para dar expressão aos ambientes e diversidade do Império, recorrendo a soluções tecnológicas e cenográficas diversas, como a fotografia, cartas em relevo, iluminadas, ilustradas e explicadas, fazendo a síntese da geografia física, social, política e económica de cada colónia, dioramas, esculturas, gravações sonoras, entre outros dispositivos .

Não sendo o espaço desejado, as coleções de plantas tropicais e subtropicais que haviam sido reunidas naquele jardim científico providenciavam já um cenário vegetal enquadrador da ilusão do exótico, a cegueira vegetal a permitir que África fosse desenhada com palmeiras sul-americanas e árvores asiáticas. Mas para acolher a maior atração daquele espaço foram implantadas várias edificações temporárias com a configuração de aldeamentos tipificados, onde um conjunto de “figurantes indígenas”, pessoas trazidas de Angola (incluindo o Rei do Congo), Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Timor e Macau habitavam e figuravam na simulação das suas vidas no recinto da exposição, como imaginadas pelo colonizador. O guia do visitante da secção colonial avisava: “É proibido entrar nas aldeias indígenas, mas todas elas são perfeitamente visíveis do exterior das paliçadas” [19]. De facto, mesmo depois de demolidas, nunca mais deixaram de ser perfeitamente visíveis enquanto camada infame de um jardim de estratigrafia histórica complexa.

O choque entre a direção do Jardim e Museu e a organização da Exposição foi imediato e expresso às mais altas instâncias, uma contrariedade censurada à altura, mas que Cláudia Castelo resgatou do arquivo colonial. O diretor do Jardim, confrontado com a utilização da instituição enquanto espaço indiferenciado, estaleiro e loteamento para construção de edifícios, queixava-se da paralisação das atividades, inclusive letivas, provocada pelos trabalhos de preparação e pela visitação e quis apagar as marcas do evento – nos anos seguintes, mesmo edifícios e estruturas que Galvão considerava definitivas foram demolidas, restando, no entanto, um conjunto significativo de elementos no recinto atual [20]. Após o encerramento, jardim e museu permaneceram vedados ao público durante cerca de oito anos, sofrendo múltiplos trabalhos e alterações, incluindo a sua designação e tutela: em 1944 os dois organismos fundiram-se sob a designação Jardim e Museu Agrícola Colonial, deixando a dependência ao Instituto Superior de Agronomia [21].

Exposição do Mundo Português. Secção de Etnografia Colonial. Jardim colonial (uma rua da Índia). Aspecto exterior. Secretariado Nacional de Informação, Arquivo Fotográfico, Documental, VI-1M, doc. 70820, PT/TT/SNI/ARQF/DO-006-001M/70820. Foto © ANTT

Exposição do Mundo Português. Secção de Etnografia Colonial. Jardim colonial (uma rua da Índia). Aspecto exterior. Secretariado Nacional de Informação, Arquivo Fotográfico, Documental, VI-1M, doc. 70820, PT/TT/SNI/ARQF/DO-006-001M/70820. Foto © ANTTAs plantas foram crescendo e a instituição mudando de nome. Em 1951 é renomeado Jardim e Museu Agrícola do Ultramar, para ficar de acordo com o Ministério que o tutelava [23]. Com as grandes alterações políticas e institucionais pós-1974, passa a designar-se Jardim-Museu Agrícola Tropical, na alçada do Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT), a partir de 1983, [24] nome que manteve até 2006, quando adquiriu a designação atual de Jardim Botânico Tropical.

A partir de 2015, a extinção por integração do IICT aumenta o já imenso património da Universidade de Lisboa, que passa a ter mais um jardim botânico, classificado como Monumento Nacional, [25] pensando num novo programa para a sua reabilitação e manutenção enquanto espaço verde científico, turístico e de lazer construído para uma realidade com repercussões pós-coloniais de importância [26]. A Universidade de Lisboa desenhou um plano de recuperação do património vegetal e infraestruturas construídas do Jardim Botânico Tropical, [27] que inclui a reabilitação da Estufa Principal de 1914, mas também do Restaurante Colonial/Casa de Chá, que permaneceu com transformações da Exposição de 1940. Entre várias outras construções, de maior ou menor escala, como a réplica do Arco de Macau que marcava o início de uma “rua típica” desta ex-colónia, encontram-se colocados em diversos pilares no lado oriental do Jardim os bustos em cimento de Manuel de Oliveira, [28] em 1940 dispostos na Avenida da Etnografia Colonial, “em reproduções escultóricas, as mais características cabeças de raças e tribos do Império Colonial Português baseadas na documentação fotográfica do Instituto de Antropologia do Porto”. [29] O olhar silencioso destes rostos é um dos elementos mais inquietantes da visita ao Jardim Botânico Tropical e que matiza de forma única a experiência de um jardim científico, onde a complexa relação entre plantas e seres humanos é posta à evidência. Interpelam-nos e pedem contexto e reformulação, o que se espera venha a ser feito em mais profundidade pela Universidade de Lisboa.

Em 1963, as alfaces já comidas ou deixadas a apodrecer, Salazar recebe uma espécie com o seu nome – Kalanchoe salazarii Raym.-Hamet – uma homenagem prestada por um botânico francês [30] especializado em crassuláceas, plantas normalmente suculentas, que armazenam água nas suas folhas, o que lhes permite sobreviver em regiões secas e quentes.

Esta folha de herbário constava dos mais de 25000 exemplares de plantas colhidas em 1937 durante uma expedição botânica a Angola conduzida por Luís Wittnich Carrisso, professor da Universidade de Coimbra que, no seu decurso, viria a falecer no deserto do Namibe, também ele um fervoroso crente na importância da manutenção das ex-colónias e do seu conhecimento científico para o país, tendo desenhado múltiplos planos de exploração científica sistemática dos territórios ultramarinos, e que, na sua maioria, não saíram do papel ou tiveram a expressão desejada. Como em grande parte as missões do jardim botânico tropical nas suas várias incarnações ao longo do século XX.

No século XXI, às histórias intrincadas, descontínuas e complexas deste espaço podemos acudir com novos textos, pensamento e partilha de conhecimento, sabendo que as plantas crescerão sem remorsos sobre as pedras.

Notas

[1] Portugal, Arquivo Nacional Torre do Tombo, Arquivo Oliveira Salazar, Correspondência Oficial, carta de 14 de dezembro de 1962 (PT/TT/AOS/D-M/29/28).

[2] Sampayo D’Orey, José Diogo & Rosado, Rosalina de Carvalho: “Culturas Hidropónicas”, in: Boletim Geral do Ultramar XXXIX - 451-452, 1963, pp. 93-135.

[3] Decreto Régio com força de Lei para a criação do Jardim Colonial. Decreto de 25 de janeiro de 1906. Publicado no Diário do Governo n.º 21, 1º trimestre, de 27 de janeiro de 1906, pp. 366-373.

[4] A sua história decorre paralela à do Jardim Colonial, mas foi inaugurado oficialmente apenas em 1929.

[5] Estatutos da Universidade de Coimbra (1772), vol. III, Coimbra, Universidade de Coimbra, 1972, pp. 266-267.

[6] Tribout de Morembert: “M. Henri Navel (1878-1963)”, in: Mémoires de l'Académie Nationale de Metz 1963-64, 1965, pp. 1-9.

[7] Navel seria contratado em 1919 pela Sociedade d'Emigração para São Tomé e Príncipe para realizar um levantamento fitopatológico, foi acusado de ser um espião alemão, acabou agente do consulado francês nas ilhas e diretor administrativo de plantações de cacau, café, cana-de-açúcar, bananeiras, etc., onde trabalham milhares de serviçais. Se alguém passou da teoria e dos estudos empíricos no Jardim Colonial à prática na exploração de mão-de-obra na ex-colónia equatorial foi o francês e ao serviço de agentes e negócios privados.

[8] Fragateiro, Bernardo & Navel, Henri: Jardim Colonial de Lisboa - Catálogo das plantas existentes. Lisboa, Typ. do Annuario Commercial, 1912.

[9] Diário da Câmara dos Deputados. República Portuguesa 61ª Sessão, 29 de fevereiro de 1912, pp. 5-.

[10] Pintassilgo, Joaquim: “Festa da Árvore”, in: Rollo, Maria Fernanda (Coord.). Dicionário de História da I República e do Republicanismo (Vol. II). Lisboa, Assembleia da República, 2014, pp. 81-82.

[11] Lei de 24 de junho de 1912, Artigo 14º, Parágrafo Único. Publicado em Diário da República n.º 150, de 28 de junho de 1912.

[12] Lei n.º 286/1914. Publicado no Diário da República 1ª Série, n.º 247, de 31 de dezembro de 1914, pp. 1489-1490.

[13] IICT: “Jardim e Museu Agrícola do Ultramar”, in: Da Commissão de Cartographia (1883) ao Instituto de Investigação Científica Tropical (1983): 100 Anos de História, Lisboa, 1983, pp. 181-193.

[13] A discussão em torno deste “espírito destruidor, dendroclasta” continuou na sessão seguinte, com mais farpas e ironias sobre o ímpeto tropicalizante em Belém: “Mas deu-se uma cousa curiosa e digna de notar-se, e foi que a pessoa, que me procurou e ao Sr. Ezequiel de Campos para nos explicar a razão do extraordinário feito, disse-nos que a razão por que se tinha feito esse corte, fora para que essas arvores velhas europeias não tirassem o tom tropical ao novo jardim colonial. A isto respondeu com muito espírito o Sr. Ezequiel de Campos: "Pois o melhor é mandar pintar os empregados de preto. Então terão conseguido a cor local completa.” Diário do Senado. República Portuguesa, Sessão nº77, 21 de abril de 1914.

[15] Jardim e Museu Colonial, Secção Notícias e Comentários. Gazeta das Colónias nº16, 25 dezembro 1924: p. 26.

[16] Almeida, José Joaquim: “Memoranda do Jardim Colonial de Lisboa”, in: Boletim da Agência Geral das Colónias, 27, 1927, pp. 105-112.

[17] Quando os alemães se estabeleceram na África Oriental, uma das preocupações dos botânicos incitados pelas necessidades da indústria metropolitana foi a da investigação in loco de qualquer espécie indígena que pudesse fornecer madeira para os lápis, da qual a casa Faber era tributária à América Central! Passaria tamanha futilidade por cérebro português?” ibid.

[18] Acciaiuoli, Margarida: Exposições do Estado Novo: 1939-1940. Lisboa: Livros Horizonte, 1998; Cardoso, Cláudia: O Jardim Botânico Tropical: IICT e seus espaços construídos: uma proposta de reprogramação funcional e museológica integrada. Tese de Mestrado apresentada à Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, Lisboa, 2012.; “Exposição do Mundo Português”, in: Revista dos Centenários 19/20, 1940, pp. 17-32.

[19] “Aldeias Indígenas: Reconstituição de aglomerados populacionais, em cenários apropriados, de Cabo Verde, Guiné, S Tomé, Angola, Moçambique e Timor. Por meio de maquetas mostram-se os vários tipos de habitação indígena. Numa residência típica, encontra-se o Rei do Congo, o único soberano reconhecido no Império.” “Exposição do Mundo Português”, in: Revista dos Centenários 19/20, 1940, pp. 17-32. http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/Periodicos/RevistadosCentenarios/N19_20/N19_20_item1/P1.html

[20] Castelo, Cláudia: “The Colonial Garden and the Colonial Agricultural Museum. Education, research and “tropical illusion” in the imperial metropolis”, in: Simões, Ana, Diogo, Maria Paula (eds.), Science, Technology and Medicine in the making of Lisbon (1840-1940), Brill, 2021 (?).

[21] IICT: “Jardim e Museu Agrícola do Ultramar”, in: Da Commissão de Cartographia (1883) ao Instituto de Investigação Científica Tropical (1983): 100 Anos de História, Lisboa, 1983, pp. 181-193.

[22] Cavique dos Santos, Paulo: “Serviços de Agricultura e o Jardim Colonial”, in: Primeiro Congresso de Agricultura Colonial, Porto: Tip. Sociedade Papelaria, 1934.; Ferrão, José Mendes: “A evolução do ensino agrícola colonial.”, in: Anais do Instituto Superior de Agronomia 43, 1993, pp. 35-73.

[23] Bugalho Semedo, Cláudio: “Jardim e Museu Agrícola do Ultramar”, in: OLISIPO - Boletim do Grupo Amigos de Lisboa, 142-143, 1981, pp. 226–231. http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=07465.007.001

[24] IICT: “Jardim e Museu Agrícola do Ultramar”, in: Da Commissão de Cartographia (1883) ao Instituto de Investigação Científica Tropical (1983): 100 Anos de História, Lisboa, 1983, pp. 181-193.

[25] O decreto n.º 19/2007, DR, 1.ª série, n.º 149, de 3-08-2007 classificou o "Palácio Nacional de Belém e todo o conjunto intramuros, nomeadamente o Palácio, os jardins e outras dependências, bem como o Jardim Botânico Tropical, ex-Jardim-Museu Agrícola Tropical" como Monumento Nacional.

[26] Sousa-Dias, José Pedro: “Que fazer com o património e as coleções científicas coloniais depois do fim do império?”, in: Revista Museologia & Interdisciplinaridade, 6(11), 2017, pp. 95–107.

[27] Projeto de recuperação e beneficiação disponível em https://reabilitacao-jbt.ulisboa.pt/

[28] Rodrigues, Ana Duarte: “A Linguagem do Império nas Esculturas do Jardim Botânico Tropical em Lisboa", in: Revista Brasileira de História da Mídia, 5 (1), 2016, pp. 61-84.

[29] “Exposição do Mundo Português”, in: Revista dos Centenários 19/20, 1940, pp. 17-32.

[30] “O herbário da Universidade de Coimbra possui um espécime de Kalanchoe recolhida em 1937 na Humpata, Huíla, por António da Silva, que lhe atribuiu o nº4 nas suas colheitas. O estudo deste exemplar permite-nos considerá-la como o espécime tipo de uma bem caracterizada nova espécie que temos o prazer de dedicar ao eminente Professor da Universidade de Coimbra, o Presidente António de Oliveira Salazar, cujo génio político fez nascer um novo sol sobre o destino de Portugal.

[31] Raymond-Hamet: “Sur quatre Kalanchoe – dont trois nouveaux – de l’Angola et sur un Kalanchoe du Mozambique”, in: Boletim da Sociedade Broteriana, S2, 37, 1963: pp. 5-33.

Última edição em: 21/11/2024 13:02:53

.jpg?1631632911315)

.jpg?1636040097716)

.jpg?1636040217933)

.jpg?1636040330519)

.jpg?1636040380534)

.jpg?1636040464404)

.jpg?1636040501613)

%20Nicole%20Benewaah%20Gehle-min.jpg?1631008718808)

%20Nicole%20Benewaah%20Gehle%202021-min.jpg?1631024541202)